小説『Endless story』#5-2

- 2016/11/23 10:32

- カテゴリー:ゲーム, Endless story, 小説, PSO2

- タグ:EndlessStory

- 投稿者:Viridis

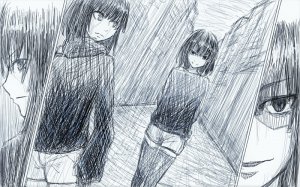

#5-2【夜は自己嫌悪で忙しい】

自分の行動と思考を思い返して、私は戦慄した。

あの時、どうしてあそこまで私は冷静で居られたのか。

メンバーは、初陣なのに大手柄だと褒めてくれた。ダーク・ビブラスの爆弾を破壊するという選択は――実際には、それが本当に私自身の選択だったかすらも怪しいけれど――正しかったらしい。

しかし結果的に問題はなかったと言えど、なぜ私は、ルベルが戦闘不能になっても平静を保っていられたのか。取り乱すこともなく、真っ先に爆弾の処理へ向かったのか。

私は自分で思っているよりも、ずっと薄情で残酷な人間だったのかな。

オラクルで私を気にかけ、私に寝食の場を与え、いくら怪我をしても実際のダメージは無いチャレンジクエストで、私が吹き飛ばされたときに思わず叫んだ……そんな相手が、絶体絶命のピンチへ追い込まれても、無感動でいられる人間だったのかな。

それとも、例によって私の中へ響いてくる、正体不明の「声」のせいなのだろうか。

だとすれば、それは何者なんだろう。だとすれば、それは私の感情や行動までもを支配しているコトになる。

私の中からささやいてくる「誰か」は、いったい何が目的なんだろう。

私の中からささやいてくる「誰か」が、私からあの場の感情さえも奪っていたとしたら、なぜそんなコトをしたのだろう。

――遠い記憶がフラッシュバックする。

金切り声で「お前なんか産むんじゃなかった」と、お母さんが叫んでいる。

私は殴られている。

泣いても叫んでも笑っていても、お母さんは余計に怒るから。

私は黙って殴られていた。

痛みは、だんだんそれが普通なんだと思えてきた。

だから私は、そういえばお母さんが死んでしまったあの日も、何も思わなかった。

悲しくも、嬉しくもなかった。

ただ、この人はもう動きも喋りもしないんだと、血の海に沈む亡き骸を眺めていた――。

不気味で薄気味悪い感覚を、お母さんにいたぶられ続けた記憶を振り払えず、私はこの3日間ずっと、検査を終えたらルベルのマイルームに籠り続けていた。

定期的な検査以外は、幸いにもこれと言って何か呼び立てられる用事は無く、私は地球に居た頃のようにただ漠然と過ごした。

白狐が食事を運ぶついでに、アルーシュやナーシャなど何人かのメンバーが様子を見に来てくれたが、何を話したかまでは覚えていない。少し気分が優れないだけで、特に問題ないので心配しないでください、というようなコトを言ったような気はする。

なんとなく、あの場で平然としていられたコトが気まずくて、彼女らと目を合わすことが出来なかった。彼女らも察したのか「いつでも相談に乗るからね」とだけ言った以上は、何も追及して来ない。

相談に乗ると言われても、こういう時、どうやって人を頼ればいいのか全く分からない。

変な幻聴が聞こえてくるんです、ルベルを見捨てた自分が嫌になりそうなんです、自分が自分でないような感覚が、すごく気持ち悪くて嫌なんです……それを吐き出して、私は彼女らにどうして欲しいのだろう。

ひょんなことから昔を思い出してしまって、何もやる気が起きないんです、なんて誰かに話してどうしろと言うのだろう。

むしろ、私なんかに気を使わせてしまうのが申し訳ない。勝手に事故に巻き込まれて、何から何まで世話になって、私なんかのためにそこまでしなくていいのに。

いっそ私はダーカーに襲われた時、そのまま死んでしまえばよかったのかもしれない。

なんて、考えが頭をよぎると。

「あのっ……ユカリさん、ですよね?」

検査を終えて、マイルームへ戻る途中。

アークス・ロビーで唐突に声をかけられた。振り向いてみると、そこに居たのはあまり私と背丈も、おそらくは年頃も変わらない、白髪の少女だった。

いきなりだったので返事も出来ずに戸惑っていると、彼女もそれを察したのか、申し訳なさそうに弁解する。

「ごめんなさい、急に話しかけて……びっくりしました、よね?」

「う、あ……」

どちら様ですか、と聞こうとしたけれど、それすらもうまく声に出来なかった。

「わ……私、世界群歩行者達でお世話になっている、有栖李子って言います。皆さんからはアリシア、とかアリー、と呼ばれています。ユカリさんは地球から来たんです……よね?」

「は、はい」

アリスリコ……アリシアという少女は、矢継ぎ早にまくし立ててくる。しかし、それは無遠慮というより、言っている本人も余裕がないからのように見えた。

現に、急に話しかけられた私が冷静になるほど、アリシアは顔を赤くして切羽詰まった表情だ。

まるで恥ずかしがり屋が、無理をしているような。

「あの、私も地球から来たんです……しかも、同い年だって聞いて……。だから同じ……と言ったら失礼かもしれませんけれど、前々からどんな人なんだろうって気になっていて……」

いったいこれはどういう状況なのだろう。私はマイルームへ戻る途中、ロビーを歩いていたら、直接の面識は(おそらく)まだ無い女の子に、突然話しかけられて。

「――わ、私と友達になってくれませんか!?」

いきなり飛び出た言葉。思考がスッ飛ぶ私。言った後から我に返って、耳まで真っ赤に染めるアリシア。

さすがに自己嫌悪も過去の記憶も、どこか彼方へ追いやられてしまっていた。