小説『Endless story』#9-1

- 2017/05/24 07:31

- カテゴリー:Endless story, 小説, PSO2, ゲーム

- タグ:EndlessStory

- 投稿者:Viridis

#9-1【ある日急に偽物と明かされても】

社長が拉致された翌日。

私たちが乗るキャンプシップは、東京の上空まで来ていた。この真下は、作戦を始めるための隔離領域が展開されている。

その作戦内容は、私を操り続け、ロゼ、ルベル、そして社長の3人をダークファルスに変身させ拉致した張本人との接触および対峙である。

私は記憶を取り戻し、とうとう「彼女」に関するすべてを思い出した。もはや「彼女」にとって逃げ場はどこにも存在しない。何より「彼女」の方も手札は整いつつある。

ならばきっと「彼女」は自ら姿を現す。根拠はないが、確信めいたものを感じていた。私の正体を考えれば当たり前かもしれないけれど。

キャンプシップには私の他にアリシア、世界群歩行者達のメンバーである「ジューダス」と「ワサト」が待機している。

ジューダスは慇懃無礼を体現したような性格で、口調こそ丁寧だが素行が悪い。けれど他者に……特に女子供に対する面倒見は良く、何よりも充分な実力を持つらしい。

ワサトは世界群歩行者達の中でも最年少のアークスだ。14歳という年齢ながら、卓越したツインダガー捌きが自慢の天才少年。

このキャンプシップだけではなく、窓の外を見ればもう一隻のキャンプシップが空中で待機している。そのキャンプシップにも、世界群歩行者達の猛者が搭乗していた。

それだけ警戒しているということだ。

何せ相手はダーカーを使役し、アークスをダークファルスに変える。どう考えても異質な能力を持つ相手に、注意しすぎるということは無い。

私自身も緊張と不安、そしてある種の恐怖を隠し切れない。全ての記憶を取り戻した、その動揺も未だに続いていた。しかし同時に、自分でも不思議なほどに……少なくとも、自分の精神状態を客観視できる程度には冷静でもあった。

ストレスというものは、振り切れるといっそ逆に落ち着いてしまうらしい。

「大丈夫だよ」

不安そうに私の顔を覗き込むアリシアをなだめながら、目の前を見据える。水を張ったプールのようなそれが、テレポーターへの入り口。

私とアリシアは一呼吸置いてから、示し合わせたように飛び込む。

♪

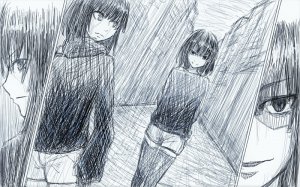

東京は雨が降っていた。

春先の雨はまだ冷たく、肌を強めに叩いてくる。息も詰まるような鉛色の空と、絶え間なく響く水音。頭が冷えてちょうどいいな、なんて思いながら雨に打たれていると、他のキャンプシップからもメンバーが次々降りてきたようだった。

団長に「タカアキ」、「マールビット」、「シャルロッテ」。団長以外は交流こそないものの、信頼できる腕だとは聞かされていたので、そうなのだろう。

「それで、ユカリ……記憶が戻ったっていうのは?」

「うん。それで、自分の正体も分かったんだ」

アリシアの問いかけに応じる。

「ダーカーが作り出す模倣体って分かる?」

いつぞや迷い込んだダーカーの巣窟でも出くわした、ダークファルス【双子】の権能による、いわばクローンだ。情報を取り込みさえすれば何でもコピー出来るらしく、生物や果てには惑星までコピーし、それを互いにぶつけたなどという事例もあるという。

社長は、私がダークファルスではないと言っていた。何よりもダークファルスはダークファルスを使役しない。話に聞く【深遠なる闇】でもない限りは。

だとしたら他にヒトの形を成すエネミーといえば何か。私が真っ先に思い当たったのは模倣体だった。そして模倣体もまたダークファルスの力で作られた存在、即ちダーカーの一部。ならば私の正体とは。

「つまり私の正体は、模倣体の幻創種……いや、I・ダーカー」

アリシアが固唾を飲む音が、雨音に交じって聞こえた気がした。

しかし、まだ説明すべきことは残っている。

ひとつ目に、私は誰の模倣体なのか。

ふたつ目に、模倣体含めI・ダーカーを生み出し自在に操り、アークスをダークファルスに変える存在とはいったい何者なのか。

後者の答えは単純明快。そのまま「ダーカーを生み出して、操る能力を持った地球人」。

具現武装というモノがあるようだ。地球人の想像力とエーテルを介して創造される武器のことを指す。例えば亜贄萩人という男は「近代兵器を生み出し操る具現武装」を持っている、とアリシアは話した。他はごく最近私の他にオラクルで保護された地球人の少女も、日本刀の具現武装を扱っていたらしい。

想像を現実に投影する能力が具現武装なら、ダーカーを生み出し操る、そんな具現武装を持った地球人が居ても何らおかしくはないのだ。つまりI・ダーカーの正体は具現武装によって作られた幻創種である。

そして「彼女」はオラクルへ送り込むためのスパイとして、自分自身の模倣体を作った。不都合な記憶……個人情報や「マザー・クラスタ」に関する一切の記憶を消したうえで。

さらにわざと作戦区域内で私を他のI・ダーカーに襲わせ、その場に居合わせた家主ことウィリディスさんが、私をオラクルへ運ばざるを得ない状況を作った。

これが、私がオラクルへ来た経緯の真相だ。

模倣体として「彼女」の能力を一部引き継いだ私は、I・ダーカー召喚の中継地点として、そしてスパイとして利用された。

オラクルがどんなに位置情報を隠しても、内部に送り込んだ私の視界と聴覚をモニターすればいい。さらに私を操って、直接I・ダーカーを召喚させればいい。PSO2のアバターではなく、わざわざ自身の模倣体を送り込んだのは、私に備わったI・ダーカー召喚の機能およびアークスをダークファルス化させる機能ゆえに。

それらの機能を含め「彼女」に操られていたときの私が、いわゆる私の暴走状態である。

「当たり」

雨粒がコンクリートを叩く音に混じって、足音が聞こえた。

ひとつ、鼓動が強く脈打つ。

ヒトの気配がない街の中「彼女」はゆっくりとこちらへ歩いてくる。I・ダーカーを操る具現武装を持ち、私を生み出してオラクルへ送り込んだ全ての元凶が。

私はゆっくりと振り向いて「彼女」を見据える。

目が合った瞬間、こんなにも雨が降っているというのに、世界中から一切の音が消えたような錯覚を起こした。

「もっと成果を出せると思ったんだけどね。あまり欲しい情報も集まらないし、ちょっと期待外れだった」

その声は、よく聞き覚えのある声だった。当然だろう。それは私の声でもあるのだから。

雨に濡れた髪、アルーシュが褒めてくれた顔立ち、細く頼りない体型、決して高いとは言えない背丈、サイズの合っていないセーター、安物のショートパンツ、履き古した靴。どれもが私と同じかたち。

ただその瞳の色だけが、あらゆる光さえも吸い込んでしまいそうなほどに黒く、昏い。私には分かる。あれは私の、いや「彼女」の絶望を全て押し込んで、ぐちゃぐちゃにかき混ぜた色だ。

「手札は充分に集まったからいいけれど。じゃあ改めて……はじめまして、アークスの皆さん。バレちゃっているなら、自己紹介しても問題ないよね――……」

口許に不敵な笑みを浮かべる彼女の正体は、私自身であり、私のオリジナルだった。

「……――私はマザー・クラスタの使徒候補、透藤縁(トウドウユカリ)といいます」