小説『Endless story』#9-2

- 2017/05/31 07:48

- カテゴリー:Endless story, 小説, PSO2, ゲーム

- タグ:EndlessStory

- 投稿者:Viridis

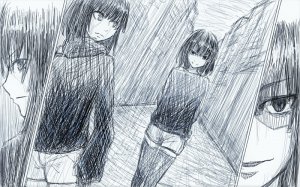

#9-2【敬意ある君にこの言葉贈るわ】

「お察しの通り、私の具現武装は『イマジナリー・ボード』。あらゆるダーカーを生み出し、自由に操る能力だよ……とは言っても。記憶が戻ったのなら、知っていて当たり前かな」

縁の手元にエーテルが収束し、ひとつの形を結ぶ。それは携帯ゲーム機のようなものだ。たとえばPSO2などといったゲームもプレイすることが出来る端末、その模倣。亜贄萩人は同じくエーテルで構成されたタブレット端末を具現武装と呼んでいたらしいため、その亜種とでもいったところだろう。

『娯楽と言えばPSO2くらいのもの、本当にただそれくらいのものだった』。私……――いや、縁らしいといえば縁らしい。

それから縁がイマジナリー・ボードをかざすと、大気がエーテルの奔流と共に震える。細かい稲妻が幾つもはじけて擦れ合うような音、肌を刺すプレッシャー。驚く暇もなく、私とアークスたちの周りを何体ものダーカーが取り囲んだ。

「ダーク・ビブラスに変わった動きをさせたのは、私のアイデアだよ。びっくりした?」

ユカリがリューダソーサラーに両断され、オラクルへ運び込まれたあの日と同じ。蟲系、魚介系、有翼系、玩具系、系統を問わないダーカーの大群だ。

単体ならまだしも、これだけの数に種類となれば厄介この上ない。

「初めて『私』が訓練に行ったとき、実戦へ出たときとかも、見ていられなくって思わず力を貸しちゃった」

脳裏にチャレンジクエストの日、市街地へとダーカーが襲来した日、そしてダーカーの巣窟へ巻き込まれ、合流ポイント目掛けて駆け抜けた日のことが過る。

どうやら私が感じていた「操られているような違和感」とは、イマジナリー・ボードを介して、彼女が本当に私の動きを操っていたらしい。

「ウィリディスさんとナーシャさんの動きを参考にしてみたけど、うまく動かせてたかな」

「……お話し中、申し訳ありませんが。そろそろ良いですか?」

不意にジューダスが前へ進み出て、両剣・コートダブリスの切っ先を縁に突きつける。

縁は何も言わず、ただ少しだけ目を細めてジューダスを見た。

「貴女の目的は、私には関係ありません。ただ世界群歩行者達のメンバーとしては、仲間が拉致されたまま放っておくワケにはいかないのですよ。おとなしく返せば手荒なマネはしませんが――……」

「……――今、私が喋ってるでしょ?」

どこまでも温度を殺した声だった。

縁が目を剥き一層強くジューダスを睨み付けた瞬間とほぼ同時、大きな影が差す。何かと思い面々は頭上を見る。強い雨が滴り続ける鉛色の空から、それらが姿を現した。

ダーク・ラグネ。蜘蛛を模した巨大な蟲系ダーカー。

ゼッシュレイダ。亀のような外観が特徴の、鋭い刃と頑強な甲羅を持つ魚介系ダーカー。

ブリュー・リンガーダ。かつてハイドが対峙した、4足4手の有翼系ダーカー。

三種三様の超大型ダーカーが、辺りに大きな振動を響かせて降り立つ。

驚く暇もなく、リンガーダの抜刀による一閃がジューダスへ迫った。ダーク・ラグネが雄叫びを上げて、辺りに幾つもの赤い雷を落とす。ゼッシュレイダは辺りに真紅のブレスをまき散らした。

加えて小・中型ダーカーの大群。いくら世界群歩行者達の手練れがこの場に揃っているとはいえ、あまりにも多勢に無勢。そして何よりも規格外。たったひとりで、これだけの軍勢を呼び出すなんて。

これが具現武装、イマジナリー・ボード。

「あなたたちの相手は、この子たちに任せます。それよりも私は『私』と話したいから」

縁が私の方へ向き直った。先ほどよりも、その瞳の昏さが恐ろしく感じた。

彼女は私自身でありながら、決定的に私ではない。

「私は『私』をスパイに、斥候に、先兵にするつもりで送り込んだんだ。少しでもマザーの役に立つために。なのにどうして、私の目の前まで来ちゃったのかな。なんで何もかも思い出しちゃったのかな。私はそんなこと命令しなかったハズなんだけどなあ」

どこか間延びしたように、猫撫で声にすら聞こえる彼女の言葉が恐ろしく感じた。

首筋から背中にかけゾッとするほど冷たい感覚が走ったのは、きっと雨のせいじゃない。

「まあ、こうしてアークスを誘き出すのは成功したからいいけれどね。でも」

縁が、イマジナリー・ボードを持った手を私に向けてかざした。

「私に従わない『私』なら、要らないよ」

唐突に強く、強く、首を絞めつけられたような感覚。掠れて、声すらも出ない。突然の強烈な苦しみに、喉元を押さえながら片膝をつく。

ほとんど間を置かずに理解した……――縁は、私を消してしまうつもりだ。

元から私が用済みになれば、そうする気だったのだ。

恐ろしいと感じたのは、恐怖の正体は、おそらく明確な死の予感。

「ユカリ!」

私の異変をいち早く察知したアリシアが、叫んでこちらへと駆け寄ってくる。しかし縁が反対側の手をアリシアにかざすと、彼女を中心として、新たな青い奔流が吹き荒れる。

もう、これで見るのは4度目になるか……――ダークファルス化の前兆だ。

アリシアも私同様、苦しむような素振りを見せてうめき声と共に倒れ込む。

「アリシア、きみはそうだね……【双子】にでもなってもらおうかな。私のイマジナリー・ボードは便利だけれど、さすがにダークファルスともなると『核』になる誰かが居なきゃ作り出せないのが欠点でさ」

縁の声が、頭上から響いた。

周りで剣戟の音は響く。雨は降り止まない。苦痛で視界がぼやけ、歪んでいく。

辛うじて身をよじり、アリシアの方を見た。アリシアもまた苦悶の表情を浮かべている。

ここで私は消えて、アリシアもダークファルスにされるのだろうか。アリシアの方へと手を伸ばそうとする。しかしその手は縁に踏み付けられる。届かないまま踏み付けられる。

視界の端で捉えた縁は、無駄だよとでも言いたげに、無表情でただ私を見下ろしていた。

「私の模倣体でしかないくせに、これ見よがしな友情ごっこはやめてよ」

ここで私は、終わるのだろうか。

縁をベースに作られた、まがい物の私は、ここで消されて終わるのだろうか。

脳裏に、約一ヶ月間の日々が駆け巡る。

それまでの記憶が全て私ではなく縁の記憶だったとするならば、それらだけが唯一、私自身が体験した確かな記憶。走馬灯のように浮かんでは、意識の暗闇へ消えていく。

「じゃあね」

短く簡潔な縁の言葉を合図に、私の指先は力を失った。そして、