小説『Endless story』#7-4

- 2017/03/22 05:34

- カテゴリー:Endless story, 小説, ゲーム, PSO2

- タグ:EndlessStory

- 投稿者:Viridis

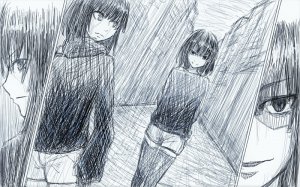

#7-4【此の先も今も無いだけなのに】

ああ、本当にこの人たちは、なんて優しいんだろう。

本来ならば気に掛ける必要もない「私」を、この人たちは理屈抜きで助けようとする、心配する、励まそうとする。しかも、それはきっと見返りを求めているからでもない。

まるでそれが当然だとでも言うように、今までの人生で、たったの一度も言ってもらえなかったような言葉を投げかけてくれる。

私が思いも及ばないような広い世界には、こんな人たちも居るというコト、こんな場所があるというコト、こんな巡り合わせもあるというコト。すべてすべて、何もかもが私の知らなかったコトだった。

しばらくの間、呆然とする。

「どうして……」

次に湧き上がってきたのは、強烈な疑問だった。

「……――どうして、私じゃないんだよ……ッ!」

誰も本当の私なんて気にも留めなかったのに。その言葉を飲み込んだ。

いち早く「私」から発せられた雰囲気の変化を察してか、ルベルとアーテルが身構える。

さっきの話の通り、ルベルがダークファルスそのものであるというのなら、これ以上の適役も居ない。しかもここはアークスシップの中、2人とも武器すら持たず丸腰だ。

青紫色の闇が「私」から湧き上がって迸る。ルベルはダークファルス【巨躯(エルダー)】にしよう。

「これは!?」

「案の定……ロゼが消えた時と同じね」

このあと「私」の扱いがどうなるかは、あまり重要なコトでもなかった。少なくとも、彼らにとって唯一の重要な手がかり。閉じ込めておくにしても、そう簡単に始末したりはしないだろう。

すでにロゼが拉致され、ルベルも連れて行かれたとなれば、世界群歩行者達も黙ってはいないだろう。きっと躍起になって救出へと来るハズ。あと2枠は、その時に作ればいい。

青紫色の闇がルベルを包み込む。すでに捉えた、どう足掻こうとも逃がしはしない。

手ごたえを感じて思わず少しだけ笑みがこぼれた瞬間――ルベルは戸惑うでも、臆するでもなく、まっすぐに「私」を見つめたまま歩み寄ってきた。

「え」

「ようやく話せたわね――あなたが全ての元凶、でしょう?」

違う。

ルベルが見ているのは「私」ではない――本当の私だ。

すべて見透かした真紅の瞳を前にして、心臓を直に撫ぜられたような悪寒が走る。彼女は間違いなく「私」の正体を看破していた。

怯み、少しだけ竦み、しかしルベルは伸ばした私の手首を掴み、鼻先が触れるか否かという位置まで詰め寄って……そして、私に命令した。

「あなたの望み通り、私を連れて行きなさい」

言われなくたって、そのつもりだ。

言葉で応じるよりも先に、ルベルを闇で包み込む。

飲み込まれてその姿が消える刹那に、ルベルはアーテルの方を振り向き、短く言った。

「あとは頼んだわよ、アーテル」

「……ええ、任せテ。家主チャンには間違いなく伝えておくわ」

直後、衝撃。

チームルームの、私たちが居た場所……ルベルが居た場所を中心に、膨大な気圧が吹き抜ける。まるで波涛のようなエーテルの奔流が視界を覆う。

眼前が開けて辺りに静寂が戻った頃、そこにはルベル、否――黒い巨人が佇んでいた。

「おい、何があった!」

騒ぎを察知したのか他のメンバーたちが、テレポーターを通ってチームルームへと押し寄せて来る。そして「私」の前に立つ黒い巨人を見て、一様に驚き、踏み止まった。

溶岩を思わせる武骨な鎧、その暴威を想像させる屈強な四肢、武者の兜と悪魔の顔面を合わせたような頭部、対峙するだけで圧し潰されそうなほどのプレッシャーを放つ威容。

ダークファルス【巨躯】の化身、ファルス・ヒューナル。その胸のコアは、鈍く紫色に光を放っていた。

アークスは訓練でもない限り、アークスシップ内での戦闘行為を禁止されている。同時にフォトンや、その恩恵を受けた武器の使用、そしてフォトンアーツやテクニックの行使も、だ。

「少しでも数を減らしておくのなら……つまり、今がチャンスだよね?」

言いながら「私」が鳴らした指を合図に、ファルス・ヒューナルがその背部から、歪な形状の大剣を抜く。半円状を象った剣の曲線部には、サメの牙か鋸のように鋭利な小刃が幾つも並んでいた。

それから前傾姿勢で力を込める。

瞬きする間もなくメンバーたちの眼前へ。

ファルス・ヒューナルは大剣「エルダーペイン」を振りかぶる。

そして刃が命を刈り取って奪い去る、まさにその瞬間。

鳴り響いた不協和音、軌道を逸れた剣閃、衝撃でのけ反るファルス・ヒューナル、呆気に取られたメンバーたちの前に立つ、ひとつの黒い影。

それは長身の男性だった。黒いビジネススーツは、アスリート風の引き締まった体躯によく似合っている。紫銀の長髪はうなじの辺りで1つに束ねられており、黒い丸眼鏡の奥から覗くは、それ自体が刃物のように鋭い紫の眼光。

「全く……科学者(アーテル)も【明星(ステラ)】も、私を顎で使うとは、ずいぶん偉くなったモノだな?」

「そう言わないで欲しいワね、社長サン。これでも火急の事態なのヨ?」

右手には巨大な野獣の牙を連想させる、刃から柄まで全て漆黒の太刀が握られていた。

左手にはまだ火が点いたままのタバコ。それを口元に当て、ゆっくりを紫煙を吐き出しながら、男性はファルス・ヒューナルを品定めするように見上げる。

「……――時間の無駄だな。早々に終わらせるぞ」